------ डॉ. सुनील कुमार परीट

“बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय।

जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय ॥"

’समाज’ व्यक्तियों का मिला-जुला रुप है, न्याय-अन्याय, धर्म-अधर्म, सुख-दुख का मेल इस समाज में हम देख सकते हैं। यह सामाजिक व्यवस्था आजकल की नहीं है बल्कि प्राचीन काल से ही चली आ रही है, और किसी राष्ट्र का साहित्य उसी समसामयिक सामाजिक व्यवस्था पर आधारित होता है। क्योंकि खरा साहित्य तो अनुभूति के आधार पर ही उभरता है और मनुष्य को सभी तरह के अनुभव इस समाज से प्राप्त हैं। बतौर कुछ अनुभव घर-परिवार, मंदिर-मस्जिद, प्राणी-जीवजंतुओं से प्राप्त करता है पर ये सभी तो समाज के एक अंग ही हैं ना? समाज के बगैर मनुष्य जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अच्छे एवं कडवे अनुभव तो समाज में होते ही रहते हैं। क्योंकि समाज में सभी लोग अच्छे ही होते हैं या घटनेवाली घटनाएँ सभी अच्छी ही होती है यह कहना बहुत ही मुश्किल बन पडता है। सो इस व्य्वस्था के बारे मे रहीम जी का कहना है-

"दोनों रहिमन एक से, जों लों बोलत नाहिं।

जान परत हैं काक पिक, रितु बसंत के माहिं॥"

अर्थात कौआ और कोयल रंग में एक समान होते हैं। जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती। लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज़ से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है

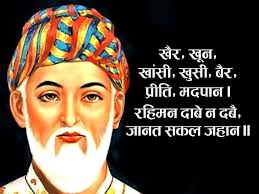

’समाज’ चाहे किसी भी राष्ट्र का हो वहाँ हर धर्म के, हर जाति के लोग रहते हैं, हिन्दू हो या मुसलमान सभी के लिए समाज तो एक समान ही होता है। और यही सामाजिक व्यवस्थ साहित्यकारों के साहित्य को प्रभावित करती है। इसलिए हम भारतीय समाज को भी सहज ही यहाँ के मुसलमान साहित्यकारों के साहित्य में देख सकते हैं। कवि रहीम जी को हम पढते जायेंगे तो जान पायेंगे कि उनके साहित्य पर और जीवन पर भारतीय समाज का गहरा असर है। रहीम मध्यकालीन भारत के कुशल राजनीतिवेत्ता, वीर- बहादुर योद्धा और भारतीय सांस्कृतिक समन्वय का आदर्श प्रस्तुत करने वाले मर्मी कवि माने जाते हैं। रहीम जी जीवन पर हिंदू जीवन को भारतीय जीवन का यथार्थ मानते रहे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को उदाहरण के लिए चुना है और लौकिक जीवन व्यवहार पक्ष को उसके द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है, जो सामाजिक सौहार्द एवं भारतीय संस्कृति को प्रकाशित करता है। कवि रहीम जी का पूरा नाम अब्दुर्रहीम खानखाना था, इनका जन्म संवत् १६१३ ई. ( सन् १५५३ ) में इतिहास प्रसिद्ध बैरम खाँ (रहीम के पिता) के घर लाहौर में हुआ था। जब वे चार साल के थे उनके पिता हज यात्रा के दौरान मारे गये। तब अकबर ने रहीम को और उनकी माता को आगरा बुलवाकर उनकी देखभाल की। कुशाग्रबुध्दि और प्रतिभा-संपन्न बालक रहीम ने शीघ्र ही फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत और हिन्दी भाषा साहित्य का अध्ययन कर लिया तथा उनकी विद्वता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें मिर्जाखाँ की उपाधि से सम्मानित किया। श्रेष्ठतम शिक्षा- दिक्षा के कारण रहीम का काव्य आज भी हिंदूओं के गले का कण्ठहार बना हुआ है। दिनकर जी के कथनानुसार अकबर ने अपने दीन- इलाही में हिंदूत्व को जो स्थान दिया होगा, उससे कई गुणा ज्यादा स्थान रहीम ने अपनी कविताओं में दिया। रहीम के बारे में यह कहा जाता है कि वह धर्म से मुसलमान और संस्कृति से शुद्ध भारतीय थे। इसीलिए अकबरी दरबार के नवरत्नों में भी इनकी गणना होती थी।

सहकारिता और सहृदयता भारतीय समाज की बूनियाद हैं और ऐसे गुण हम रहीम में पाते हैं। रहीम का स्वभाव अत्यंत कोमल व उदार था तथा उनमें गर्व का लेश मात्र भी न था। यह तो उनके हर एक दोहों से स्पष्ट होता है-

“धनि रहीम जल पंक कहं, लघु जिय पियत अघाय।

उदधि बडाई कौन है, जगत पियासो जाय॥"

समाज में अनेक बडे-बडे अमीर लोग रहते हैं, गरीबों की अभावग्रस्त लोगों की सहायता न की तो वे किस काम के। रहीम आगे कहते हैं-

"बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर।

पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर ॥"

रहीम के यहाँ हमेशा विद्वानों और पंडितों की भरमार सी रहती थी तथा वह अत्यंत दानी, परोपकारी और सहृदय पुरुष थे। वह मुसलमान होते हुए भी कृष्ण- भक्त थे और इसलिए हिन्दी काव्य के प्रति उन्हे आकर्षण भी था तथा उनकी कृतियों में कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम की झलक भी दृष्टिगोचर होता है। हिन्दी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण भक्तों में रहीम भी माने जाते हैं। उदाहरण-

"जो बड़ेन को लघु कहें, नहीं रहीम घटी जाहिं।

गिरधर मुरलीधर कहें, कछु दुःख मानत नाहिं॥"

यानी रहीम कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन नहीं घटता, क्योंकि गिरिधर (कृष्ण) को मुरलीधर कहने से उनकी महिमा में कमी नहीं होती.। अकबर के यहाँ रहते हुए भी रहीम को महाराणा प्रताप पर अटूट श्रध्दा थी। कहते हैं एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ब्राह्मण को जिसे अपनी पुत्री के विवाह हेतु धन की आवश्यकता थी। तो दोहे की यह पंक्ति लिखकर रहीम के पास भेज दिया-

“सुरतिय, नरतिय, नागतिय, सब चाहत अस होय।"

रहीम ने उस ब्राह्मण का अत्यंत आदर-सत्कार किया और उसे बहुत ही धन देकर उक्त दोहे की पूर्ति इस प्रकार कर तुलसीदास के पास वापिस भेज दिया:-

“गोद लिए हुलसी फिरै, तुलसी सो सुत होय।"

एक बात स्पष्ट है कि जो सुख समाज में मिल-जुलकर रहने से मिलता है, वैसा सुख अन्य कहीं भी नहीं मिलता। इसी बात को रहीमदास जी ने भी स्पष्ट किया है-

"बिगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय।

रहिमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय॥"

मनुष्य को इस समाज में सोचसमझ कर व्यवहार करना चाहिए,, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है, जैसे यदि एकबार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकेगा.

रहीम काव्य-रचना करने के साथ-साथ वह विद्वानों और कवियों का ऐसा सम्मान करते थे कि उनसे बढकर कदाचित ही किसी ने किया हो। गंग, मंडन, लक्ष्मी नारायण और बाण आदि अनेक कवि रहीम पर आश्रित थे। रहीम की श्रेष्ठ काव्यकृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं- १,दोहावली, २.नगर-शोभा, ३.बरवै नायिका-भेद, ४.बरवै, ५.मदनाष्टक, ६.शृंगार सोरठा, ७.रहीम कव्य, ८.खेट कौटकम, ९.रास पंचाध्यायी, आदि। रहीम ने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में ही कविताओं की रचना की है। रहीम की रचनाओं में लोक-व्यवहार, नीति, भक्ति, शृंगार का मार्मिक चित्रण मिलता है। रहीम के दोहे जीवन रस से ओतप्रोत हैं। इसलिए रहीम जी कहते हैं खर्च भी मनुष्य को सोच समझकर करना चाहिए, मनुष्य अपनी संपत्ति का अपव्यय करता रहता है और एक दिन ऐसा आ जाता है जब उसके पास कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इसके साथ ही समाज में उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है।

"संपति भरम गंवाइ के , हाथ रहत कछु नाहिं ।

ज्यों रहीम ससि रहत है, दिवस अकासहिं मांहि॥"

मानना है कि रहीम का अंतिम काल सोचनीय था, उन्होने अपनी दीनावस्था में भी किसी की दीनता को स्वीकार नहीं किया। संवत १६८३ वि.(सन. १६८६) में उनकी दिल्ली में मृत्यु हो गयी। रहीम सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कलाप्रेमी, कवि एवं विद्वान थे। रहीम सांप्रदायिक सदभाव तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। वे भारतीय समाज एवं संस्कृति के अनन्य आराधक थे। रहीम कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे।

Powered by Froala Editor

(1).png)

LEAVE A REPLY